今ままでおかっぱりの釣りしか経験がなく、もっと大きい魚を釣ってみたいとお思い方、気軽にボートで釣ってみたいとお考えの方など、ゴムボート釣りが初めての方に役立つ情報が満載のサイトです。

ゴムボート釣り(フィッシング)の魅力や必要な道具など、誰にでも分かるよう基本的な内容ばかりに絞ってご説明致します。

何の予備知識もないまま海や川へ出航することは、最悪の場合、命を落とすことになりかねない危険を伴います。

だからこそ、しっかりとした知識を身につけた上で、ゴムボートでの釣りを楽しんで頂きたいと思います。

それでは、ご覧下さい。

おかっぱりや乗合船の釣りと比べ、ゴムボート釣りの魅力は何なのかご存知でしょうか?

▶大きい魚が釣れる可能性が高い。

▶日常では味わえないような体験ができる。

▶おかっぱりでは狙えなかった魚を狙える。

▶自分のペースで釣りができる。

▶おまつりすることがない。

▶キャプテン(船長)になれる。

▶長いスパンで見れば安上がり。

ゴムボートの寿命が5年〜10年くらいとしたら、諸費用を差し引いても安上がりになるはずです。

むしろ、これが一番の魅力ではないかと思います。

それは、折り畳んで小さく収納できるため、自宅に保管して目的のポイントまで車で運搬ができることです。

船外機が搭載できる3mクラスのゴムボートでも、空気を抜いた状態だと横110cm×縦65cm×高さ30cm程のサイズとなります。

手漕ぎは、漕ぐことさえできれば誰でも操船が可能なのは、どなたでもわかると思いますが、 船外機を搭載するタイプでも、ボートの全長が333cm以下で船外機が2馬力以下なら、船舶検査・免許なしで手漕ぎボート同様に誰でも操船が可能です。

※詳細は、項目4の船舶検査・免許をご覧下さい。

「自分で保管や運搬ができ、誰でも操船が可能」

ボート釣りを始めるには、ゴムボート釣りがまさにベストな選択になるはずです。

これからゴムボート釣りを始める方は、以下の内容をご参考にゴムボート釣りを始めてみてはいかがでしょうか。

まずは、ゴムボート釣りで使用するアイテムを一覧にした表です。

| 必須 | あると便利 | ||

| ゴムボート | ● | ||

| オール | ● | ||

| 釣り道具 | 釣竿 | ● | |

| クーラーボックス | |||

| エサ・仕掛け | |||

| タモ網 | |||

| バケツ | |||

| ロッドホルダー | ● | ||

| フラッグ | ● | ||

| アンカー・ロープ | ● | ||

| 携帯電話・発炎筒 | ● | ||

| 船外機 | ● | ||

| ドーリー | ● | ||

| 電動エアポンプ | ● | ||

| 魚群探知機 | ● | ||

| ライフジャケット | ● | ||

それでは、各アイテムの説明をしていきます。

今回の主役です。

前項でもご紹介したように、ゴムボートは操船者自身がオールで漕ぐ「手漕ぎボート(ローボートとも呼ぶ)」と船外機やエレキモーターなど動力とした「船外機搭載可能なボート(パワーボートとも呼ぶ)」と2つに分けることができます。

まずは、どちらのタイプのゴムボートで釣りをするかを決めなければなりません。

手漕ぎボート

船外機搭載可能なボート

手漕ぎボートであれば、3万弱〜15万円くらい。

船外機搭載可能なボートは、7万弱〜30万くらい。

同じ仕様のゴムボートでも価格の開きは、ゴムボートの素材とサイズの違いによるものです。

それでは、どんなゴムボートを選べば良いのでしょうか?

当店では、ゴムボートの素材と選び方について解説したページも公開していますので、下記リンクからご参照下さい。

そして、パワーボート限定となりますが、あなたに最適なゴムボートをご提案するページもご用意してます。是非ご覧下さい。

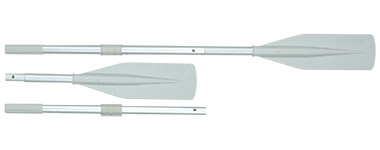

オールは、手漕ぎボートはもちろんのことですが、エンジンが搭載できるボートでも必ず搭載します。

万が一、沖でエンジンが故障した場合、オールがあれば漕いで帰港することができますが、無ければ漂流し遭難します。

また、船外機が使えないような浅瀬の場合、船外機が使える場所までオールで操船します。

ちなみに、新品のゴムボートには基本的に付属品としてオールがセットされています。

これらがないと釣りは始まりませんん。

釣り竿やエサにも様々な種類の物があり、ターゲットに合わせて最適な物を選択しなければなりません。

残念ながら当店では釣り竿やエサは取り扱っておりませんので、竿やエサの選び方については専門店にお問い合わせ下さい。最良のアドバイスを頂けるはずです。

ゴムボートは、限られたスペースの中で人や釣り道具など様々なものを搭載しなければなりません。

少しでも足場を確保する為に、釣り道具に必須の竿を保管するアイテムがこのロッドホルダーです。

また、ロッドホルダーにもいろいろあり、竿立ての役割以外にしゃくりも行えるロッドホルダーがあります。

▼おすすめのロッドホルダーのショッピングサイトはコチラ

そんな危険を少しでも減らすように、フラッグを立てて視認性を上げるように努めて下さい。

おすすめのフラッグはコチラ

釣りで使わないから、重たいから、と言ってアンカーを持たずに航行している人もいるかもしれませんが、万が一トラブルにあった際、漂流するのを防ぐなど沖に留まることがあるので、必ず携帯して下さい。

ゴムボートでおすすめのアンカーをご紹介します。

■マッシュルームアンカー/フォールディングアンカー

どちらとも引っかけるというよりも重さで留めておくタイプですので、底質を選びません。

そして、ゴムボートにおすすめする理由としては、マッシュルームアンカーの場合、PVCコーティングされているので、船体を傷つけ難いからです。

フォールディングアンカーは、4本の爪を折りたたむ事ができるので収納性が高い為、他のアンカーより場所を取りません。

■シーアンカー

流し釣りの際、風の影響で船体がくるくる回ってしまっては釣り糸が立たず釣りどころではありません。

シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができますので、流し釣りの際は〃必需品〃です。

また、ロープはアンカー用と、他船に曳航してもらう際などに使用する係船ロープも携帯しなければなりません。

▼アンカー・ロープのショッピングサイトはコチラ

万が一、沖でトラブルに遭った場合、海上保安庁(118番)やマリーナや家族など、陸上との連絡が取れる携帯電話は必ず持ちましょう。

また、同様に自船を位置を知らせる為に発煙筒(信号紅炎)も合わせて搭載することをおすすめします。

ゴムボートに搭載する際には、防水ケースに入れておくようにしましょう。

▼発煙筒・防水ケースのショッピングサイトはコチラ

当たり前ですが、船外機を搭載すればオールで漕ぐよりも圧倒的に移動距離が増えますので、長距離移動をお考えの方は、必ず船外機の搭載をおすすめします。

また、日本ではボート全長が333cm未満で2馬力船外機以下の場合、船舶検査と免許が不要で操船することができますので、初心者の方や免許をお持ちでない方は、まずは船舶検査免許不要艇から始め、免許を取って5馬力や6馬力船外機などステップアップしていけるといいでしょう。

▼小型船外機のショッピングサイトはコチラ

2馬力船外機限定ですが、2馬力船外機の選び方の参考サイトもご用意しています。

「2馬力船外機の選び方」でお悩みの方は左記上記をご参考下さい。

また、船外機を搭載する場合、船外機本体と合わせて必須アイテムがあります。

それは、予備タンク(携行缶)です。

ガス欠は、漂流してしまう危険性が非常に高いので、念のため予備タンクは携帯するようにしましょう。

これは、船外機搭載可能ボートだけの便利なアイテムで、タイヤの部分を指します。

ゴムボートは、軽さも特徴の一つではありますが、モデルによっては1人では持てない程の重さのボートもあります。

そんな時、このドーリーを取付すれば1人で運搬することができます。

しかも、船外機を搭載した状態でも運搬することもできるので、運搬の手間も減ります。

さらに、ドーリーを装着したまま入水/出水することができます。

▼ドーリーのショッピングサイトはコチラ

人力で膨らませるフットポンプ(またはハンドポンプ)と電動エアポンプでは、体力の消耗度合いに大きな差がでます。

釣りをする前に体力がなくなってしまっては、釣りを十分に楽しむことができません。

少しでも準備で体力を温存するには、電動エアポンプは必須です。

▼電動ポンプのショッピングサイトはコチラ

魚探を使えば、釣りがさらに楽しくなるでしょう。

最近では、ゴムボートに魚探を簡単に取付できるアイテムも数多くあります。

お金に余裕があれば、是非魚探も搭載することをおすすめします。

▼魚群探知機のショッピングサイトはコチラ

ライフジャケットは、膨張式タイプや固定式タイプと種類は様々です。

釣りする時のおすすめは、かさばらないまた動きやすい膨張式タイプです。

▼ライフジャケットのショッピングサイトはコチラ

ゴムボートに乗る際の服装で最も考慮しなければならない点は、「安全面」です。

前項でも説明していますが、「安全」というキーワードで真っ先に思い浮かぶのは、ライフジャケットだと思います。

しかし、ここでは、ライフジャケット以外の服装部分でもう1つ、安全対策としてのアドバイスを致します。

これも前項で説明したように、必須アイテムの1つとしてゴムボートにフラッグを立てることを推奨しましたが、より視認性を上げるためにも乗船者本人が目立つ服装を着用することも重要です。

海上で目につきやすい色は赤や黄色などですので、それらの色の服を着るといいでしょう。

そして、もう1つ服を選ぶ上で着目してほしいところは、「動きやすさ」です。

手漕ぎボートは当たり前ですが、船外機を搭載しているボートでもエンジントラブルによって、オールを漕ぐことがあるので、動きやすさを考慮した服が好ましいです。

もちろん、この2点以外にも服装で重要なポイントはいくつもあります。

ざっと例に挙げますと、

- ▶季節に合わせつつも、少し暖かめのウェアを着用する。

- ▶インナー/ミドルウェア/アウターの重ね着を基本とする。

- ▶インナーは、速乾性がある物を着用する。

- ▶ゴムボートのデッキ上は滑りやすいので、落水防止のため滑り止めが付いた靴を履く。当然のことですが、スパイクのように尖った物は避けて下さい。

- ▶夏場の暑い時期は、半袖など素肌が見える涼しい格好になりがちですが、日光を直接受ければ日焼けや体力消耗が著しく高まるので、素肌が出ない長袖などを着用することが望ましいです。

- ▶海上では水面反射により紫外線を浴びる量が多くなるので、目を保護するためにもサングラスの着用をおすすめします。

また、乗船・下船する際に水に浸かる場合、ウェダー(胴付長靴)を着用することで濡れ防止となりますので、1着持っているといいでしょう。

ゴムボートの組立に時間を費やすのは、やはり船体(チューブ)を膨らませることです。

2馬力船外機が搭載できるゴムボートであれば、付属された手動式の空気入れを使って、全てのチューブを膨らませるのに大体15分くらいかかります。

それよりも大きいゴムボートであれば、25分くらいかかかります。手漕ぎボートであれば、5〜10分くらいでかかります。

ただ、最近では一般的になっている電動エアポンプを使えば、もう少しエアーの充気時間は短くなります。

ジョイクラフトでは、メーカーのラインナップの中に電動エアポンプが標準装備されている物もある程なので、船外機を搭載するタイプのゴムボートであれば、標準装備またはセットされている物を購入することをおすすめします。

そして、ゴムボートの組立でよくある質問の1つが、「ゴムボートの充気する圧力はどれくらいですか。」という内容です。

| 種類 | 推奨圧(ミリバール) | |

| ゴムボート本体 | 165〜300mbr | |

| エアキール | 240〜350mbr | |

| エアフロア | 500mbr | |

上記数値はあくまで目安となりますので、正確な充気圧は各製品の取り扱い説明書をご参照下さい。

ちなみに、アキレスとジョイクラフトの国内2大メーカーは、下記のとおりです。

| 種類 | アキレス | ジョイクラフト | |

| ゴムボート本体 | 200mbr | 200〜250mbr | |

| エアキール | 200mbr | 350mbr | |

| エアフロア | 500mbr | 500mbr | |

そして、チューブへの充気以外の組立時に、ちょっとしたコツと気をつけることを1つずつご紹介します。

ちょっとしたコツというのは、フロアを設置する時。

フロアには大きく分けると、3種類あります。

- ▶エアーフロア

- ▶ロールアップフロア(スラットフロア)

- ▶ウッド/アルミフロア

ゴムボートの底にエアーフロアを置いて膨らませるだけ、ロールアップフロアはすでにゴムボートに設置されている状態なので、この2フロアの準備は簡単なのですが、ウッド/アルミフロアは2フロアに比べて大変なんです。

そのウッド/アルミフロアを設置する際、ゴムボート本体のチューブに少し空気を入れてから設置すると設置しやすいです。

空気を少し入れる理由としては、新品の状態や空気が抜けた状態では、ゴムボート本体にシワが寄っておりフロアが滑りにくいからです。

次に、気をつけることは、腰掛板を設置する時。

私も何度も失敗したことですが、腰掛板を取り付けする前にゴムボート本体のチューブを完全に膨らませてしまったことです。

チューブを完全に膨らませてしまうと、チューブ本体にある腰掛板を引っかける部分が左右届かなくなってしまい取付できなくなります。

チューブを完全に膨らませる前に、必ず腰掛板を設置しておきましょう。

組立自体は、一度やってしまえば実に単純な作業で、難しいことはありません。

実際に船外機搭載可能なゴムボートの組立動画もご用意しておりますので、ご参考までにご覧下さい。

まず、大半の方は海で使われると思います。

海で使った場合は、チューブ本体やオールクラッチなどパーツ類も必ず真水でよく洗って下さい。

油等の付着物があった場合は、中性洗剤で洗い落として下さい。

ここも重要なポイントですが、洗浄後は水分を拭取り、日陰でよく乾かせてからキャリーバッグに保管して下さい。

- ▶無理にきつく折り畳まないようにして下さい。

- ▶折り畳んだ状態で、ボートの上に物を載せないようにして下さい。

- ▶長期間(半年くらい)使わない場合は、キャリーバッグから出して少し膨らませて、折り目を変えて収納し直して下さい。

- ▶日の当たらない風通しの良い場所に保管して下さい。

カップの中に青い液体が入っているのがわかりますか。

これは、ソルトアウェイという「塩害防止剤」です。

海で使った場合は、このソルトアウェイを使うとより塩害対策ができます。

また、ゴムボートだけでなく、釣具などの小物のお手入れにも最適です。

塩害で悩まされないようにするなら、ソルトアウェイも用意しておくといいでしょう。

▶塩害防止剤 ソルトアウェイの一覧はこちらからご覧頂けます。

ボートの世界でも、自動車と同じように検査と免許が必要になります。

ちなみに、自動車の車検にあたるのが船舶検査(船検)、自動車免許にあたるのが船舶操縦免許(免許)と呼ばれます。

しかし、船舶検査と船舶操縦免許がなくても操縦できるボートが存在します。

それが、「2馬力ボートまた船舶検査・免許不要艇」と呼ばれるものです。

検査と免許が不要になるためには、当然のことながら一定の条件が必要となります。

検査・免許な無くても操船できるのは、ボート長3m未満で出力2馬力以下の船外機を組み合わせたボートです。

面倒な船舶検査と免許を取得していなくてもいいということは、誰でも操船できるということです。

今まで岸から釣ってた人、ローボートで移動していた人には、「陸からでは行けないポイント」、「もっと沖や深いポイントを探りたい」など楽しみが増えるということです。

こんな夢のような条件があるので、日本では2馬力ボートの利用者が非常に多いんです。

ただ、沖に出るということはその分危険が増えるということです。

免許を取得していないということは、知識がない可能性が高いので、最低限の知識は必ず持ち合わせた上で、操船して頂きたいです。

少し話しを戻しますが、どんな時に船舶検査・免許が必要・不要なのかご説明させて頂きます。

下記表をご覧下さい。

| ボート・船外機の種類 | ボートの長さ(※1) | 3m未満 | 3m未満 | 3m以上 | |

| 船外機 | 2馬力以下 | 2馬力を超える | - | ||

| 免許・検査の要否 | 船舶免許 | 不要 | 必要 | 必要 | |

| 船舶検査 | 不要 | 必要or不要(※2) | 必要 | ||

(※1) ボートの長さとは、登録長のことを指します。登録長は、ボートの実寸(全長)×0.9となります。

例:ボートの全長が333cmの場合、333cm×0.9=299.7cmとなる為、3m未満となります。

(※2)以下3点の条件を全て満たす場合に、船舶検査が不要となります。

1.操縦士以外で定員3人

2.船外機の出力が3.7kW(5馬力)以下

3.湖・沼・池の他、ダム、せきなど貯蓄された水域で50平方km以下の水域(及び告示で定める以下の水域:

能取湖・屈斜路湖・風連湖・洞爺湖・小川原湖・十和田湖・浜名湖・宍道湖・中海・浦の内湾・江田島湾・羽地内海)のみ航行するもの。

ちなみに、正式には動力の判断は馬力ではなく、ワット表示となっており、1.5kw未満が船舶検査免許不要の条件になります。

2馬力船外機は1.47kwなので、不要なんです。

ただ、2馬力船外機+エレキモーターを同時に搭載した時には、1.5kw以上になる物がほとんどなので、船舶検査・免許が必要になります。ご注意下さい!

ゴムボート釣りの魅力

ゴムボート釣りの魅力

準備

準備

片付け・保管

片付け・保管

船舶検査・免許

船舶検査・免許